Der feine Unterschied zwischen einem gelungenen und einem herausragenden Foto kann oft in den wenigen Minuten liegen, die man vor dem Teilen in die Bearbeitung investiert. Durch gezielte Anpassungen lässt sich die Bildqualität spürbar steigern.

Viele dieser Bearbeitungen sind bereits mit den standardmäßig auf Smartphones installierten Apps, wie beispielsweise Apples Fotos-App oder Google Fotos, möglich. Für ambitioniertere Nutzer gibt es jedoch auch eine Vielzahl von fortgeschrittenen Apps, die sowohl Hobbyfotografen als auch Profis ansprechen.

Details in Schatten und Lichtern hervorheben

Lichter repräsentieren die hellsten, während Schatten die dunkelsten Bildbereiche sind. Sind diese Bereiche komplett weiß oder schwarz, sprechen wir von über- oder unterbelichteten Zonen. Mit den Reglern für „Lichter“ und „Schatten“ kann man versuchen, Details aus diesen Bereichen zurückzugewinnen.

Die Möglichkeiten der Detailwiederherstellung hängen vom verwendeten Bildformat ab. Wer im RAW-Format mit einer digitalen Spiegelreflexkamera oder einer spiegellosen Kamera fotografiert, oder eine Smartphone-App nutzt, die RAW-Fotos unterstützt, hat in der Nachbearbeitung deutlich mehr Spielraum.

JPEG-Dateien, die eine komprimierte Form der Bilddaten darstellen, verwerfen während der Komprimierung viele Details in den Lichtern und Schatten. Eine RAW-Datei ist zwar größer, enthält aber alle beim Auslösen erfassten Daten, einschließlich solcher, die ohne Bearbeitung für das menschliche Auge nicht sichtbar sind.

Dieses unbearbeitete Bild zeigt dunkle Schatten und helle Lichter.

Dieses unbearbeitete Bild zeigt dunkle Schatten und helle Lichter.

Selbst bei JPEG-Aufnahmen mit dem Smartphone ist es in der Regel möglich, Details wiederherzustellen. Ziel ist ein ausgewogenes, „flaches“ Bild ohne über- oder unterbelichtete Bereiche. Zwar geht dabei Kontrast verloren, doch diesen kann man später wieder hinzufügen.

Beginnen Sie mit dem „Lichter“-Regler, bis Details in den hellsten Bildbereichen sichtbar werden. Dann erhöhen Sie den „Schatten“-Regler, um Details in den dunkelsten Bereichen aufzudecken.

Die optimale Einstellung hängt vom Bild, dem Format und dem gewünschten Look ab.

Hier wurde dasselbe Bild bearbeitet, die Lichter und Schatten sind angepasst.

Hier wurde dasselbe Bild bearbeitet, die Lichter und Schatten sind angepasst.

Man erhält ein Bild mit einem erweiterten Dynamikumfang und ohne zu starke Kontraste. Mit dem Kontrastregler kann nun langsam wieder Kontrast hinzugefügt werden. Hier ist jedoch Vorsicht geboten, damit keine Details verloren gehen. Es gilt, ein Gleichgewicht zwischen Dynamik und Kontrast zu finden.

Diese Technik eignet sich auch, um über- oder unterbelichtete Bilder zu korrigieren, indem man sich auf die Anpassung der Lichter bzw. Schatten konzentriert.

Horizont begradigen und gerade Linien finden

Wer seine Bilder noch nie begradigt hat, bemerkt eventuell nicht, wie leicht sie aus dem Lot geraten können. Einmal darauf aufmerksam geworden, kann es schnell zur Obsession werden. Um dem vorzubeugen, sollte man seine Bilder vor dem Teilen stets in der Nachbearbeitung korrigieren.

Der einfachste Weg, ein Bild zu begradigen, ist das Ausrichten am Horizont. Bei Landschaftsaufnahmen oder Motiven, die den Horizont deutlich zeigen, ist dies der beste Ansatz.

Doch zum Begradigen gehört mehr als nur das Ausrichten am Horizont.

Nicht jedes Bild zeigt den Horizont. In diesen Fällen sollte man nach anderen geraden Linien im Bild suchen, die als Referenz dienen können. Bei Innenaufnahmen können beispielsweise Balken oder Säulen hilfreich sein. Manchmal sind Linien jedoch von Natur aus nicht gerade, wie beispielsweise Balken in alten Gebäuden oder ein umgefallener Zaunpfosten.

In solchen Situationen muss man nach bestem Wissen und Gewissen eine markante Linie auswählen und sich an dieser orientieren. Viele Faktoren spielen hierbei eine Rolle, etwa die Brennweite und die Aufnahmeperspektive. Ein Foto eines Wolkenkratzers von unten wird beispielsweise Linien aufweisen, die sich nach oben hin zu nähern scheinen.

Mit Werkzeugen zur perspektivischen Verzerrung lässt sich das Bild auf beiden Achsen manuell verzerren und ein optimales Ergebnis erzielen. Alternativ kann man die Linien auch einfach bewusst auswählen und sich von ihnen leiten lassen.

Bilder für eine bessere Komposition zuschneiden

Moderne Digitalkameras liefern Bilder mit einer Auflösung von etwa 20 Megapixeln. Diese reichen für einen makellosen Druck von etwa 45 x 30 cm bei 300 dpi. Auch größere Drucke mit 200 dpi sind problemlos möglich. Das bedeutet, man hat viel Spielraum, um Bilder zuzuschneiden und die Bildkomposition in der Nachbearbeitung zu verbessern.

Es ist immer ratsam, die Komposition vor dem Auslösen festzulegen. Sorgfältiges Überlegen verbessert die Fotografie erheblich. Die Fotografie beinhaltet jedoch auch das Verständnis dafür, wie man Bilder nach der Aufnahme verbessern kann, und das Zuschneiden ist hierbei ein wichtiges Werkzeug.

Dieses unbearbeitete Bild enthält im Vordergrund einen störenden Fahrzeugspiegel.

Dieses unbearbeitete Bild enthält im Vordergrund einen störenden Fahrzeugspiegel.

Was man aus einem Foto weglässt, kann genauso wichtig sein wie das, was man hineinnimmt. Nicht immer ist es möglich, das Motiv durch „Zoomen mit den Füßen“ optimal zu erfassen, und nicht jeder hat immer ein 400-mm-Objektiv zur Hand. Man sollte sich daher nicht scheuen, störende Elemente zu entfernen, die vom eigentlichen Motiv ablenken.

Durch den Zuschnitt können störende Elemente entfernt werden.

Durch den Zuschnitt können störende Elemente entfernt werden.

In der Fotografie gibt es keine starren Regeln. Man sollte experimentieren und eigene Wege finden. Die Drittel-Regel sollte man nicht zu dogmatisch betrachten. Wichtiger ist es, eine Komposition zu finden, die sich stimmig anfühlt, unabhängig von Rasterlinien.

Durch Entfernen von störenden Objekten im Vordergrund oder überflüssigen Details am Rand lenkt man den Blick gezielter auf das Hauptmotiv. Man sollte jedoch dem Drang widerstehen, das Motiv aggressiv zu zentrieren. Ein leicht außermittiges Porträt wirkt oft ansprechender. Dokumentarfilmer positionieren ihre Motive daher häufig am Bildrand.

Führende Linien, die den Blick auf natürliche Weise lenken, spielen beim Zuschneiden eine wichtige Rolle.

Weißabgleich für bessere Farben korrigieren

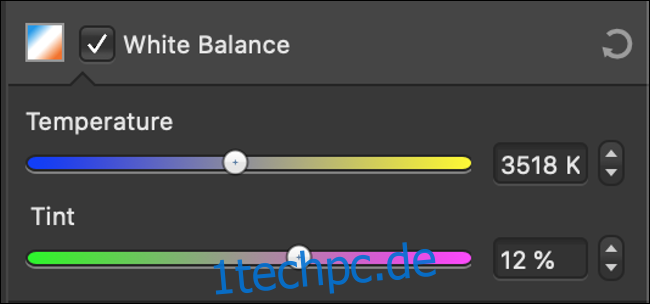

Die meisten Kameras und Smartphones liefern beim ersten Mal einen guten Weißabgleich. Dennoch ist kein Gerät perfekt. Es kann vorkommen, dass man einen manuellen Weißabgleich verwendet und vergisst, ihn wieder zu ändern. Auch schnell wechselnde Bedingungen oder konkurrierende Lichtquellen können den Weißabgleich beeinträchtigen.

Verschiedene Lichtquellen erzeugen unterschiedliche Lichttemperaturen, die sich im Weißabgleich widerspiegeln. Ein Sonnenuntergang erzeugt warmes Licht, während eine Aufnahme eines schneebedeckten Berges bei Bewölkung kalt und bläulich wirken kann. Leuchtstoffröhren wirken kühl, während Glühlampen in der Regel wärmer sind.

Ein falscher Weißabgleich kann dazu führen, dass Hauttöne oder weiße/graue Bereiche im Bild nicht richtig dargestellt werden. Man kann dies zwar auch bewusst nutzen, um eine Szene wärmer oder kälter wirken zu lassen, doch hier geht es darum, so nah wie möglich an neutralweiß heranzukommen.

Am einfachsten geht dies durch Erhöhen des „Vibrance“-Reglers. Dieser sollte selbst die blassesten Farben im Bild hervorheben. Man erkennt daran auch, ob ein Bild zu warm oder zu kalt ist.

Man versucht, ein Gleichgewicht zwischen kalt (blau) und warm (gelb) zu finden, indem man den Regler für „Temperatur“ oder „Wärme“ anpasst.

Sobald man ein Gleichgewicht zwischen Gelb und Blau erreicht hat, richtet man das Augenmerk auf Grün und Magenta (Rosa). Die meisten Bildbearbeitungsprogramme haben auch einen „Tint“-Regler, mit dem man das richtige Verhältnis zwischen Grün und Magenta einstellen kann. Eine Erhöhung des „Vibrance“-Wertes erleichtert das Ganze erheblich.

Ein guter Weißabgleich bewirkt, dass das Bild neutral erscheint. Weiß sollte weiß sein und Hauttöne sollten möglichst natürlich wirken. Es kann schwierig sein, die Hauttöne richtig einzustellen, insbesondere bei farbigem Licht.

Vergessen Sie nicht, den „Vibrance“-Wert nach der Bearbeitung wieder auf ein vernünftiges Maß zu reduzieren.

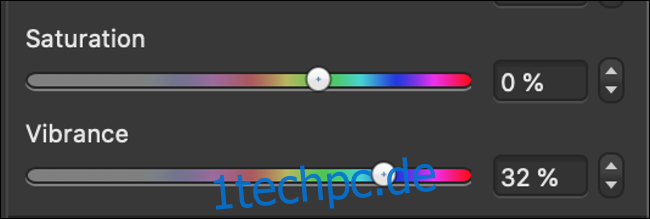

Farben mit Lebendigkeit verstärken und Hauttöne erhalten

Der „Vibrance“-Regler zielt auf blasse Farben, ohne bereits gesättigte Töne zu übertreiben. Der „Sättigungs“-Regler erhöht zwar die Gesamtfarbmenge, wirkt sich aber auf das gesamte Bild aus.

Es ist leicht, die Sättigung zu übertreiben und ein radioaktives Durcheinander zu erzeugen. Zu stark gesättigte Hauttöne können unnatürlich gelblich wirken. Hautunreinheiten können zu stark hervortreten.

Alle Elemente im Bild konkurrieren um Aufmerksamkeit. Farbe kann zwar den Blick lenken, dies sollte jedoch sorgfältig erfolgen.

Hier kommt der „Vibrance“-Regler ins Spiel. Er funktioniert ähnlich wie der „Sättigungs“-Regler, ist aber feinfühliger. Er ist besonders hilfreich, um Farben in Schatten zu retten, die durch Unterbelichtung leicht matt wirken.

Kein großes Geld für Bildbearbeitungsprogramme ausgeben

Diese Bearbeitungsschritte lassen sich auch mit einfachen Bildbearbeitungsprogrammen direkt auf dem Smartphone durchführen, auch mit den integrierten Tools von Android oder iPhone.

Obwohl Adobe Photoshop der unangefochtene König der Desktop-Fotobearbeitung ist, gibt es zahlreiche Alternativen, die ohne monatliche Gebühr genutzt werden können.